YOSHITANI

創業1910年の吉谷木工所は、吉野地方の曲物技術を継承し、古来より受け継がれる伝統工芸「三宝」を守り続けています。ヒノキの美しさと引き曲げ技術を生かし、「神具から新具へ」をテーマに、日常生活にしつらい文化を提案。日本遺産の技術で、心豊かな暮らしをお届けします。

Bornfild

Interview

三宝を支える“曲げ”を生かした新たな作品で

吉野林業と地域の活性化を目指す

吉谷木工所 吉谷侑輝

700年の歴史を持つ三宝の制作技術

吉野檜の粘り気が、しなやかな曲げを可能にする

ーー100年以上前から代々三宝を作られているそうですね。まずは三宝について教えてください。

吉谷:三宝とは献上物や供物を運ぶ台のことで、一般的には正月の鏡餅を載せたり、神棚にお供えする台として使われています。昭和の頃はブラウン管テレビの上に三宝を載せる家庭もありましたが、生活様式の変化とともに、今は家庭の中ではほぼ見かけなくなってしまいました。私たちが作っている三宝は、多くが明治神宮や伊勢神宮といった神社仏閣で使われています。

昭和30,40年代の高度経済成長期には三宝づくりが盛んで吉野だけでも30軒ほどありましたが、今では吉野で4軒、全国でも5軒のみとなっています。

ーー三宝には特別な技術が使われているそうですね。

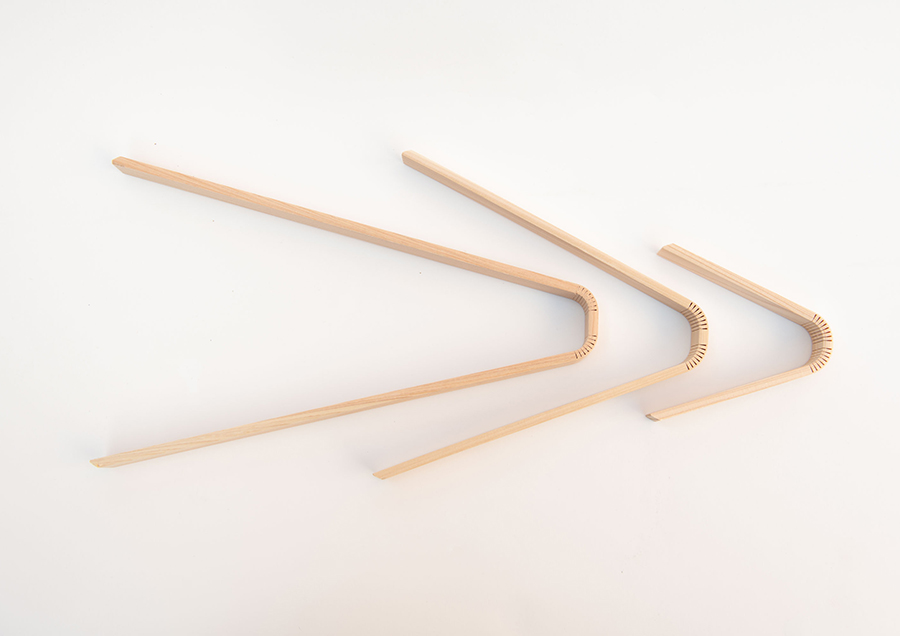

吉谷:700年ほど前、後醍醐天皇が吉野に皇居を移された際、献上物の器として三宝を用いたのが始まりです。その時から引き継がれている三宝の制作技術が曲げ加工です。1枚の板にスリットを入れ、水につけて板を曲げます。スリットを深く入れると折れてしまいますし、逆に浅すぎると曲がらないので、この加減が一番の技の見せどころです。

ーー吉野の檜は、曲げの技術に向いているのでしょうか。技術が使われているそうですね。

吉谷:吉野の檜には、香り、ツヤ・光沢、という特徴がありますが、三つ目の特徴は粘り気です。この粘り気があるからこそ、三宝がしなやかに曲がるんです。そして同じ檜でも、吉野で育てられた木は人の手が加わっているので、見た目は同じだけれども繊維がギュッと詰まっていてロスも少ないんです。

キーワードは「第二の使い方」

三宝は、“推し”の写真を載せて飾るのも◎

ーー近年は、曲げの技術を生かしたマルチボックスやトングなど、新たな製品を積極的に作っていますね。

吉谷:三宝は需要も減っているだけでなく認知度も低くなってきていて、三宝を見せた時に「見たことはあるけど名前はわからない」という方が大半です。これはちょっとどうにかしなければと感じたことが根底にあります。最大の強みである曲げの技術を生かして新しいものを作ることで、それをきっかけに三宝を知ってもらえるようになればと考えました。

何が作れるだろうかと考えて、コロナ禍に制作したのがトングです。トングは大人はもちろん、お子様も含めて誰もが知っているからこそ、広く手にとってもらえると思ったんです。そして、曲げの部分まで木でできているトングは他にはあまりないので、SDGsという点でも差別化が図れると考えました。

もう一つ思いついたのが、三宝は正方形ですが曲げの技術は八角形を作るのにとても優れているということです。同時に、日本では8という数字は「末広がり」という意味で縁起が良い数字なので、八角形の作品を作ろうと考えました。

日常生活に欠かせない生活必需品という着眼点で作ったのが、八角形のダストボックスです。作る際には、女性に受けた商品は広がりやすいので女性目線で作ること、コンパクトであること、そして「第二の使い方」があることを三つ目のキーワードとして考えました。

ーー「第二の使い方」ですか。

吉谷:例えば、ダストボックスは「ゴミ箱」と捉えたらそれで終わりですが、横にして並べることで棚としても使えますし、重ね方によってはインテリアオブジェにもなります。またお子様は太鼓や打楽器として音を奏でることを楽しんでくれたりもします。ダストボックスではありますが、”多目的に使えるボックス”として制作しています。

これらの新しい作品はデザイナーの手も借りずに自分でプロデュースした商品なので、展示会などで「これ、すごいですね」と言ってもらえると純粋にすごく嬉しいですね。

ーーこれらの新しい製品を通して三宝に興味を持たれる方も出てきていますか。

吉谷:お客様とお話していると、三宝は鏡餅を乗せる台、という固定概念を持っている方が多い印象があります。それ以外のものを載せるとバチが当たるのでは、と考えている方もいるほどに、とても敷居高く捉えられているようなんです。

私はそういうものを全て払拭して欲しいと思っています。自分の大切な何かを飾ってもらうインテリアオブジェとして使ってもらえたらすごくありがたいですし、ギフトショーとかでは、三宝の上に推しの写真を載せ、推し活にも使えるところを見せたりもしています。そうすると「こんな身近なものを載せて使ってもいいんですね!』と言ってもらえるので、色を塗った三宝を作って、カラー三宝というネーミングで売り出そうと考えています。

木工は、何世代も前の人の想いを受け継ぎ、

林業からつながるチームプレー

ーー吉野さん自身は、後を継ぐことはずっと決めていましたか。

吉谷:大学を卒業後は一般企業に勤めていましたから、継ぐ予定は全くありませんでした。でも、すごく可愛がってくれた曾祖父が病気で弱っていく中で、ある日僕に言ったんです。「この商売を後世に繋げていかなきゃならないぞ」と。

それを聞いてとても葛藤しました。サラリーマンとして勤めていた方が安泰だし、商売するのはすごく大変なことですから。でも、曾祖父の言葉が自分の中に大きく響き、日に日に弱っていく姿を見ながら「後を継ごう」と決心してました。

ーー実際に戻って来て三宝や新たな製品を生み出しながら、どんなことを感じていますか。

吉谷:一番感じているのは林業から木工へとつながるチームの連携です。木は山に生えていて、林業の方々が山に入って木を切り、市場に卸します。それを購入した製材所さんが木をカットして、最終的に工務店さんなどに渡っていくという一連のチームプレーなんです。

そして、我々が今使っているのは100年前に植えられた木です。何世代も前の方々の思いがずっと受け継がれている商売なんです。もちろん、今の林業の方々が植えた木を何百年か後にまた僕らの方々が使っていきます。その脈々と続く流れもひしと感じています。

林業の方々がいなければ私たちの商売は成り立たないですし、私たちのような木工所が潰れてしまったら林業の方々も成り立ちません。そういった三位一体の強さが吉野地域にはあると感じています。

ーー吉野地域の未来、そして吉谷木工所のこれからについて聞かせてください。

吉谷:吉野林業はブランド化されていますが、実際には後継ぎも少なく、70歳前後の方がメインとなっているのが実情です。その方たちがいなくなったら、吉野林業は廃れていく可能性が大きいと思います。

でも同時に、Iターンや地域おこしなどで若い人たちも入って来ていますし、まだまだ吉野地域のパワーはあると思っています。若い人たちがそのまま木の世界に入って吉野林業を盛り上げ、私たちもそれに付随して若い世代で盛り上げていく、そんな商売をしていきたいと思っています。

Products