NULworks

漆を世界へ、地域とともに

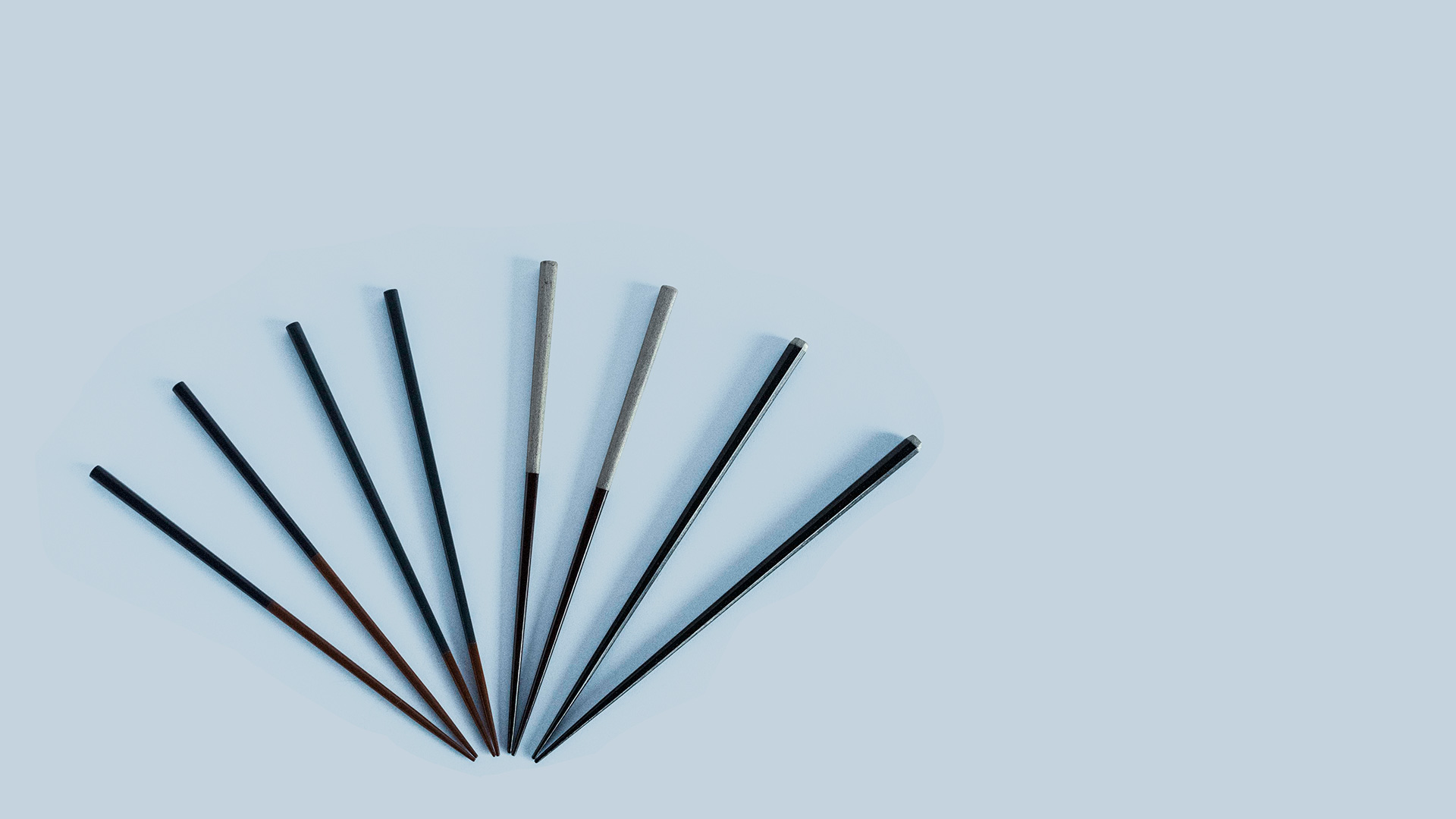

奈良・宇陀市に拠点を構えるNULworksは、「その一口の、向こうに」をテーマに、日々の生活に寄り添う漆のあり方を提案しています。箸をはじめとするプロダクトは、職人の手仕事と洗練されたデザインが調和し、使う人の暮らしに静かな美しさをもたらします。

自然豊かな宇陀の地から、伝統と現代の感性をつなぎ、漆の新しい魅力を世界へと届けています。

Bornfild

Interview

漆を世界へ、地域とともに

NULworks 代表 阪本小雪

暮らしに寄り添う漆の提案

ーーNULworksとしての活動内容について教えていただけますか?

阪本:NULworksでは、漆塗りのプロダクト製品を企画・制作しています。特徴的なのは、一点ものではなく「中量生産」を前提に、企画から開発、製造までを行っている点です。さらに今後は、金継ぎ教室や漆を使ったワークショップなど、体験型コンテンツの提供も計画しています。NULworksは「商品の企画製造販売」と「体験の場の提供」という二本柱で活動を広げています。

ーー漆という素材に出会ったきっかけ、漆のブランドを立ち上げた背景についてお聞かせください。

阪本:私自身は元々、漆とは別の分野の伝統工芸を生業としています。漆作家の夫と結婚したことで漆について知る機会が増え、その奥深さと美しさに強く惹かれていきました。夫の創作活動は一点ものの作品やオーダーメイド、文化財や寺社の調度品など多岐にわたります。ときどき、お箸やカラフルなカップなどカジュアルな漆器を中量生産で手がけることもあり、漆器を使ったことのない方にも手に取ってもらいやすいことに魅力を感じていました。ただ、多忙な創作活動のなかでは販売管理など事務的な面で手が回らないことも多く、なかなか安定的に展開できない状態でした。そこで、夫の仕事から日常使いのカジュアルなプロダクト製品だけを切り分け、私がディレクションするかたちでNULworksとしてのブランド立ち上げを決意しました。夫にはデザインや技術面での監修を担当してもらい、製造や販売は分業化していきます。

「漆をもっと身近に」という思いが根底にあるので、NULworksの製品は伝統工芸品としての格式を重んじるよりも、日常の中で自然に手に取れる存在にすることを重視しています。敷居を下げ、普段使いの延長で漆を楽しんでもらいたいのです。

ーー「うるしのおはし」を制作されるようになったきっかけや、その想いを教えてください。

阪本:漆製品の中で最も身近なものは「箸」だと感じました。誰にとっても毎日使う道具であり、漆器とそうでないものの違いが直感的に分かるアイテムです。初めて漆に触れる入り口としても最適でした。現在はNULworksの主力として箸を制作しつつ、他のアイテムへの展開も考えています。

血液のように流れる樹液の神秘

ーー漆という素材の魅力や不思議さについて、日々感じられていることは何ですか?

阪本:漆は樹液から採れる完全な天然素材です。強靭な接着力を持ち、かつては接着剤として重宝されました。木材同士を結びつければ簡単には剥がれませんし、水や酸、アルカリにも耐性を示します。その力強さに触れるたびに驚かされます。

一方で、美しさも格別です。独特の深いツヤは、まるで漆の木の中を血液のように流れる命の輝きのように感じられます。9000年前の縄文時代から人々に使われ続け、江戸時代には庶民の食卓に欠かせない存在でした。歴史の中で人々の暮らしと共に生きてきた素材だと思うと、神秘的な感覚さえ覚えます。

さらに驚くのは、触れ心地の良さです。漆は人の皮膚と水分量が近いため、指先に自然に馴染みます。「漆」という漢字が「さんずい」に「木」「水」「人」と書くのも、まるでその特性を示しているようです。近年の研究では抗菌効果も証明され、コロナ禍ではウイルスを不活化することが確認されました。昔の人々も、経験的にその力を知っていたのかもしれません。

ーー木や漆といった素材、また技法において特にこだわっている点は何でしょうか。

阪本:地味な部分なのですが、塗りの質感には強いこだわりがあります。料理の味わいを邪魔しない滑らかな口当たりでありつつ、滑りすぎて掴みにくいほどツルツルではない。ちょうどいい質感に仕上げるには、熟練の技が必要です。

また、漆を知らない人にも自然に手に取っていただくことも重視しています。そのためには“見た目の魅力”も欠かせません。パッケージやビジュアルの見せ方まで含めてデザインを徹底し、暮らしを豊かにするものとして伝えたいと考えています。ただし、最も大切なのは手に取っていただいた後だと考えています。世の中には、天然素材の漆塗りではなくても「〇〇塗」とラベルが貼られ、漆塗り風に演出されている安価な製品も数多くあります。そういうものが一概に悪いとは思いませんが、せっかくなら本物の漆の魅力を体感していただきたい。そのために、妥協のない真摯なものづくりを心がけています。

五感と五観に宿る食卓の心構え

ーーNULworksの作品には「使いやすさ」と「美しさ」が共存するように意識されているように感じます。制作において特に大切にしていることは何ですか?

阪本:大げさかもしれませんが、お箸一つを変えることで、食事に対する心構えや、自分自身の意識を変えるきっかけを提供できればと考えています。美しいだけでなく、使ったときに心地よさや気づきを生むこと。それが漆の底力であり、NULworksが大切にするものです。

新しく整えたシックなシリーズに「gokanシリーズ」と名付けています。この名前には、「五感」と「互換」という二つの意味合いを込められています。お箸を介して、食材の命と食べる人の命が互いに巡るイメージです。さらに、禅の世界においてお食事をいただく上での心構えを示す「五観の偈(ごかんのげ)」という言葉からも着想を得ています。これは、食事ができるまでの人々の働きに感謝し、自身の行いを反省し、貪欲を離れて心身を養う良薬として食事を受け取ること、そして修行を続けるために食事をいただくことを誓う内容です。

サスティナブルや精神的な豊かさといったテーマは、現代社会において一般的な関心事となっています。気に入ったお箸を長く愛用して、食事に向き合う気持ちを整えるという感覚も、時代の求めている豊かさにつながると思います。

暮らしに溶け込む漆を目指して

ーー日常使いのお箸として、どのような使われ方やシーンを想定して制作されていますか?

阪本:漆は高級だからと身構えるのではなく、あくまで日常の道具として自然に食卓に並ぶことを理想としています。

お箸を変えると味わいが変わるので、つまりお箸は食事の一部だと考えています。家で食事をするときに、毎回何気なくこのお箸を選んで使っていて、ある日他のお箸を使ったらなんだかしっくりこないことに気づく。そんな風に、暮らしに溶け込んでお気に入りの道具になれたらとても嬉しいです。

一人暮らしでもご家族でも、うるしのおはしを傍らに「いただきます」から始まるひとときが、味わい深いものであり続けますようにと願っています。

ーー印象に残る使い手の声はありますか?

阪本:「このお箸を使うと所作がきれいに見える」と言われたことが印象的でした。また、対面販売の際に驚くのは、お箸の持ち方の多様さです。箸を持つ手の形だけでなく、持つ位置も千差万別なのです。そのため、男性用、女性用、子供用などの大きな区分と、実際に手に持ってみてしっくりくるものかどうかには差があることが分かりました。四角形、八角形など持ち手の形や、長さ、太さの好みも個人差が大きいです。実際に手に取って「これだ!」と自分に合うものを見つけて喜んでくださる姿を見ると、作り手冥利に尽きます。

ーー漆の伝統を現代にどうつなげたいですか?

阪本:若い世代の方や外国の方は、そもそも漆を知らないことも多くあります。そこへいきなり「すごくいいですよ」と格式高い漆器を薦めても、ハードルが高いのは当然です。

NULworksの製品は、漆であることをアピールするだけでなく、デザインや雰囲気をきっかけに関心を寄せてもらうことを目指しています。そして、実際に使っていただけば魅力を体感してもらえる実力が「漆」という素材そのものに宿っていることを信じています。

そうして興味の入り口に立つ人が増えることが、現代、さらに次の時代へと漆文化の伝統をつなぐ土台になると思っています。

奥大和の風景に宿る彩り

ーー奈良県宇陀市を拠点に選ばれた理由を教えてください。

阪本:以前は奈良市に住んでいました。自宅と工房を一体化するために物件探しをして巡り合ったのが現在の場所です。2022年から、元縫製工場を住居兼工房として活用しています。

奥大和にこだわったわけではなく偶然の出会いでしたが、暮らしてみると自然豊かな環境や子育てのしやすさなどもとても良いです。また、住んでから知ったのですが宇陀には漆とヤマトタケルにまつわる伝承があり、そこでは「漆塗りの始まりの地」とも言い伝えられています。宇陀市大宇陀に「嬉河原(うれしがわら)」という地名があり、これは「漆河原」から転じたものだとも言われています。偶然ですが、不思議なご縁を感じています。

ーー奥大和の自然や環境が、作品にどのように影響を与えていると感じますか?

阪本:宇陀の豊かな自然はものづくりに大きな影響を与えています。山の色合いや桜、日常の風景から着想を得て「奥大和シリーズ」というカラフルなお箸が生まれました。

四季折々の景色や生き物なども面白く、土地そのものがインスピレーションの源泉となっています。

また、林業や木工が盛んな地域なので、地域資源を活用したものづくりにも挑戦したいと思っています。

漆を世界へ、地域とともに

ーーこれから挑戦してみたいことを教えてください。

阪本:海外ではまだ漆の認知度は低いため、もっと発信を強めたいと考えています。特に日本食文化との親和性を生かし、NULworksの「うるしのおはし」シリーズを日本食のカトラリーとして紹介していきたいです。

また、インバウンドのお客様に漆体験を提供するなど、地域と結びついた活動も進めていきます。チームを組み、分業や協力体制を整えることで、多様な人材が参加できるプラットフォームに育てたいと考えています。NULworksが「プロデューサー」として機能することで、漆のみならず工芸や奈良の文化という視点で新しい広がりをつくりたいと思っています。

Products

Company Info.

| Name | NULworks |

| Location | 〒633-2226 奈良県宇陀市菟田野古市場1173番地 |

| info.nulworks@gmail.com | |

| HP | http://www.urushi-no-irodori.com/ |